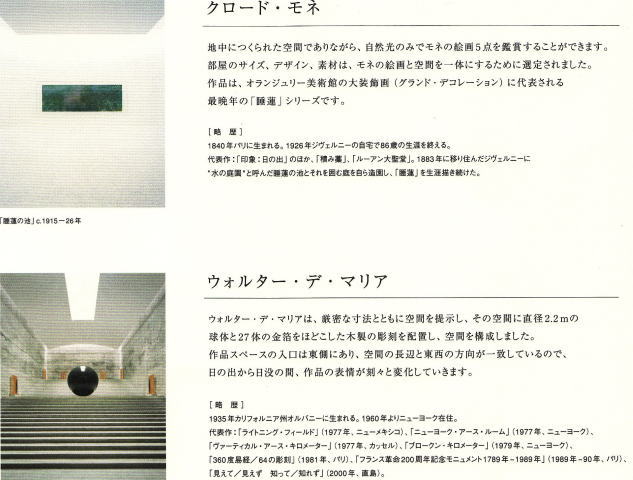

| ぶらり散策記 【149歩】直島アート巡り 11.07.24

~ 宮浦港 ~ 宮浦港/高速艇(15:40) ~JR新居浜(18:15) (今回GPS故障でYahooルートラボ使用) 走行距離15.5km...今回で延べ6226.5km ≪宮浦港≫ いきなり迎えてくれたのは特大カボチャのアート(草間彌生作) 港の芝生の公園に設置されています。

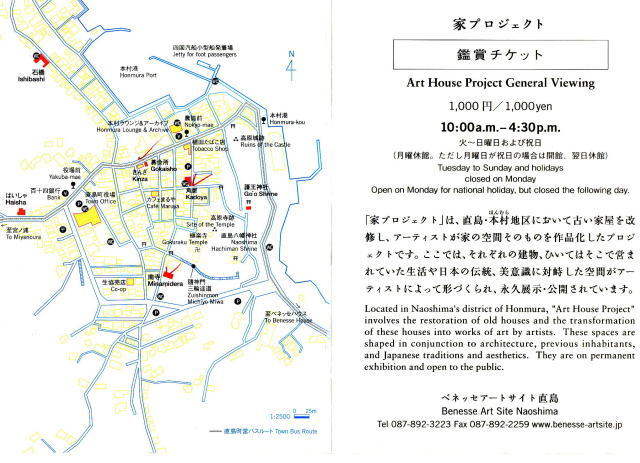

≪本村 古民家プロジェクト≫   『南寺』

『角屋』 宮島達男氏による現代アート作品「Sea of Time’98」   『はいしゃ』 大竹伸朗作、「舌上夢/ボッコン覗」 ボロボロの外観が印象的でした。たくさん人が居て中には入りませんでした。  いずれも、どこかユーモラスで、なにかしらの落とし所があって、そこに気付くと面白い ≪茶寮おおみやけ≫

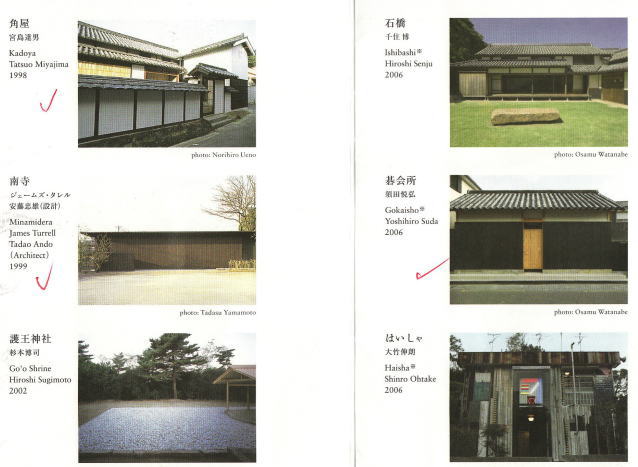

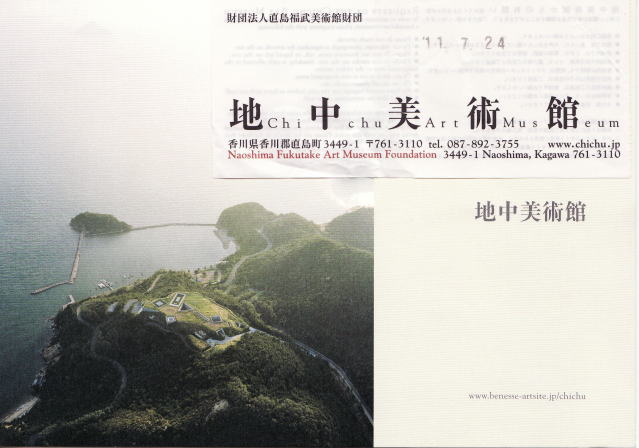

≪地中美術館≫

≪点在するアート≫

砂浜で見た黄色カボチャと港近くにあったアート銭湯”I❤湯”(I Love yu)   ≪直島文教地区≫

こちらは直島の役場ですが...リゾートホテルか観光旅館風ですね。  ≪三菱マテリアル≫

|