| 【209歩】とびしま海道~かきしま海道 19.08.17-18

|

|||

とびしま海道:岡村島~呉(45km)  かきしま海道:呉~江田島(30km)  |

|||

《 とびしま旅客船上から見上げる来島大橋 》  このアングルはとびしま旅客船の上からでしか見れない。 台風一過で快晴の中出発です。 |

|||

《 8月17日 とびしま海道 》 今治港からまずは岡村島へ |

|||

今治港出発(8:25) |

自転車がずらっと並んでます。 皆さん考えることは同じですね  |

||

来島大橋の下をくぐります  |

なんとも雄大です  |

||

~ 岡村島上陸。とびしま海道はここからはじまる ~ |

|||

一つ目の橋「岡村大橋」  |

広島県と愛媛県の境界が岡村大橋の真ん中にあります。それをひっかけてでしょうか橋のたもとに「縁結び人待ち瀬戸」という休憩所がありました  |

||

2つ目の橋「中の瀬戸大橋」は岡村大橋と相似形でツイン橋のようだ  |

3つ目の橋「平羅橋」は海面ぎりぎりを渡ります  |

||

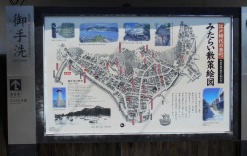

| ~ 御手洗地区の重要伝統的建造物群保存地区 ~ (大崎下島で御手洗地区へ立ち寄り) |

|||

白壁と格子戸の古い町並み |

若胡子屋敷(茶屋)  |

||

| 江戸期から建立さrている灯篭  |

街は三角州のように広がっている  |

||

~ 日差しは厳しいが爽やかな海風を受けながらひた走ります ~ |

|||

途中このように休憩所が設けられている |

蒲苅大橋 |

||

ところどころ美しい海岸線が広がる  |

蒲苅大橋の袂にあった”であいの館”で休憩。しかし食べ物はなく、アイスクリームでしのぐ  |

||

いよいよ最後の7つ目の橋「安芸灘大橋」。これを渡ると本土(呉市)上陸となります  |

|||

~ 呉市内 ~ ホテルに到着したのは夕方16:30、この日は「大和ミュージアム」のみ拝観した。 |

|||

館内の展示された戦艦大和の1/10の模型 |

零戦や人間魚雷など重い展示物が並ぶ |

||

外には、巨大な潜水艦の実物が展示されている  |

向い岸にはJMUの塔型クレーン群が見える。最新鋭機は当社のものだ。  |

||

《 8月18日 かきしま海道 》 |

|||

「歴史の見える丘」からみるJMU造船所の当社の塔型クレーン(奥側) |

「歴史の見える丘」のモニュメント  |

||

音戸大橋  |

音戸大橋は2本かかっています  |

||

早瀬大橋  |

途中「だし道楽」という珍しい看板と自動販売機を見つけた。二反田醤油という蔵元が販売している  |

||

~ 海上自衛隊第一術科学校(旧海軍兵学校跡地) ~ ここで構内見学をした。1時間30分、ガイドの方の案内で往年の歴史を知ることができた  |

|||

~ 大講堂 ~ 《 大正6年(1917年)に兵学校生徒の入校式、卒業式また精神教育の場として建築 》 |

|||

表門は皇族方が車で横づけするためスロープがある  |

講堂の舞台には玉座といって天皇陛下が座る席が設けられている  |

||

重厚な外観は贅の限りを尽くした感じ  |

屋内は石造りで良く響くのでマイクは不要と  |

||

~ 幹部候補生学校庁舎 ~ (旧海軍兵学校生徒館 通称赤レンガ) 《 日清戦争の前年、明治26年(1893)に海軍兵学校生徒館としてその生活、教育のため建築 》 |

|||

戦艦の形をイメージしているとされる正面玄関  |

内部は芸術的な様式  |

||

中庭はレンガのアーチが美しい。  |

回廊も赤煉瓦  |

||

| ~ 教育参考館 ~ ギリシャ神殿風の鉄筋コンクリート造の2階建てのこの教育参考館は、先輩の偉業を偲び、「温故知新」によって自己修養と学術研鑽の資とするため、兵学校卒業生の積立金及び一般企業等の寄付をもって、昭和11年(1936)に建築 |

|||

歴代の受講生の資料や特攻隊の遺書など当時の真実をうかがい知ることができる。一礼して入り、中は撮影禁止であった。 |

外には戦時中の潜水艦や戦艦大和の砲弾などが展示されている  |

||

| 今回は、日本の大戦にまつわる多くの史実や遺産・遺構などを見て回った。国の威信をかけた戦いは優秀な民族であればあるほど、引き際を見失い多くの犠牲を払う結果となる。一方でその過程で築き上げられた技術力や人的資源は、その後の日本国を支える源となったことも事実であろう。このような造形物を短期間に造り上げる能力をこれからの未来に向けて活かしたいものだとつくづく思った。 |

|||