| 2024.10.25:2024年度QCC四国地区主催/異業種交流発表大会開催。松山四国ろうきん会館にて開催。当方は審査委員長を仰せつかった。 今回の特徴は次の2点 ①情報技術(IT・RPA)の活用 ②関連部署との連携及び異部門とのコラボレーション コロナ禍を経てITインフラが拡充されたことと、近年のAIや5GなどIT環境の発展と高度化がその背景にある。ITの活用は物と物あるいは人と人の距離感を縮め、場所の垣根や組織の壁を無くすことに繋がる。それが関連部署との連携や異部門とのコラボを生む。新しい展開の可能性を感じる大会であった。 2023.11.15:QCC四国地区主催/異業種交流発表大会開催 高知赤岡にある㈱技研製作所RedHill工場にて開催。近代的で素晴らしい工場にあるシアターホールで開催。新しい環境の新鮮な空気の中、リモートとリアル参加のハイブリッド形式という新たな取組で、印象に残る素晴らしい大会でした。 2023.06.09:えひめ東予産業創造センター訪問 今回、QCサークル中国・四国支部 四国地区活動の更なる裾野拡大と新たな仲間(幹事会社)創りを目的とし訪問。真摯にご対応頂き、地域との今後の新たな繋がりをお約束させていただいた。この種の活動を地道に続けていくことで新たなコミュニティを構築すると共に、地域の技術向上の一助になればと願っている。 2023年4月:QCサークル誌4月号に今回リモート・オンライン方式問題解決研修プルグラムを紹介。読者から内容の紹介依頼の問合せもあり、一定の反響があった模様。プログラムに従って体験的学習と行うことで一般的な問題解決の進め方と考え方を身につけることができる点と確率分布を活用したダーツ飛行性能の実現にリアリティ性を備えた点が特徴との理解。 2022.06.17:四国地区としては初めてのリモート・オンライン方式による問題解決研修を開催した。20事業所50人の参加を得開催。10個の要因項目で構成される矢投げダーツを各々の要因に設けられた3~5の水準から要因を選択できるがその選択水準に応じてダーツの飛行性能をランダムに発生できる。またその要因の組合せによって3種類の脱落現象が発生される仕組みを内包しており、要因探索や検証によってその特性を創造性を発揮して推定するAIモドキのゲームとなっている。問題解決は品質性能改善と共に発生原価を伴う価値分析の考え方を組み込むことで”最適値”の探索ゲームとなっている。 各自の考え方はブレークアウトルームによる小部屋会議で相互に情報交換できる構成とした。コロナ禍での苦肉の研修スタイルでしたが、内容的に広範囲であることや手順と手法の連携及び原価意識との調和の点でリアルな研修を越える部分もある。通常期の研修としても適用可能と考えている。 2022.02.25:コロナ禍にあって、リモートにて可能な研修の模索を続けてきたが一定の形になってきた。6月のQCC四国地区の研修に適用予定。オンライン環境でもリアルな体験ができるようシミュレータを考案し要因探索とその効果を把握しながら改善効果を体験できるような仕掛けとした。別の事業体で類似の研修実績がありそれを進化させたもの。 2021.05.21:QCサークル四国地区幹事会 ①コロナ禍にあって今期の活動計画に苦慮するも各位の知恵を結集し方向づけ ②幹事の勉強会として「混迷の時代を凌ぎ切る~持続可能な小集団活動」と題して講義を担当。コロナ禍含め混迷の時代を凌ぐための研究は、すなわち未来へつながる持続可能な小集団改善活動を考えることになる。 資料こちら 2020.02.28:臨時幹事会&研修会 ①6月開催「問題解決型研修会」の開催の是非討議 残念ながら”COVID-19”の影響を考え中止を決定 ②QCC四国地区臨時幹事研修会 ヒューマンファクター研究所 池上様による講演2課題 ①「QCC四国地区の歩みと今後に向けて」 ②「ヒューマンエラー防止活動」 QCC四国地区の歴史を語れる方は今や池上さんをおいて他にはなく、今回四国地区の歴史を紐解き整理していただけたことは、地区の今後を考える上で大変貴重な財産になると確信しました。 2019年11月15日:QCC四国地区 職場活性化研修会開催/あわぎんホール 講師:日本科学技術連盟嘱託 クリエイティブマインド 高木美作恵 先生 「改善の心が生み出す”夢”ある職場」と題し、講演とグループ演習の構成。改善活動の取組の考え方・進め方から具体的な手法までとても幅の広いお話で示唆に富んだ内容でした。 2019年11月8-9日:大阪HT社にてQC基礎講座開催。21名参加。 カタパルトによる演習を交え、進め方と手法を実践的に学ぶ内容とした。 2018.11.16:QCC四国地区主催「職場活性化研修会」@レグザムホール 印象的であったのは”改善の3原則”①やめる②へらす③かえる ①やめる:不要部分をやめて不足部分の進歩・向上に充当する。 ②へらす:やめられなければ”減らす”/量・回数・頻度・重さ・長さ・種類・箇所 ③かえる:へらせなければ”かえる”/変える替える代える換える返る by 西田沢磨氏(元トヨタ自動車) 2018.10.30:第26回品質管理検定試験結果データの可視化  ・各級と合格率がほぼ直線回帰している。  ・合格率の年齢別分布はM型。中央の凹型は業務多忙な中間層故受験への備えが困難な結果ではないかと考える。 2018.10.29:品質管理検定一級の合格証が届きました。 既にWeb公開で確認はしていたものの、正式に合格証を受領し改めて合格したことを確認することができました。 |

|

| 2018.10.10(水):QCC四国地区「異業種交流発表大会」開催@あわぎんホール 8つの異業種の発表および招待サークルを迎え開催。内容の濃い質の高い活動や若くてもしっかりした進め方など勇気づけられる発表が多くありました。審査委員を担当しましたが順位付けには苦労しました。 |

|

| 2018.10.05(金):QC検定1級最高齢合格 ・第26回QC検定試験にて1級を受験しました。10月5日Web合否公開にて恐る恐る受験番号を入力するとなんと下記の表示が...  自己採点では一次試験は80点強と確認していましたが、小論文が全く自信ありませんでしたので”神頼み”の心境でした。...がなんと合格。受験者総数55,890人の内1級の合格者はたった50人でした。なお、60歳以上の1級合格者は1人のみ、私は最高齢合格者でした。 小論文は主提示課題の「企業の社会的責任に関する行動について」を取り, 真正面から記述したのが奏功したかもしれません。 |

|

| 2018.10.01:QCサークル四国地区副世話人着任 | |

| 2018.06.30 :第一線から身を引き、独立に向け準備を開始 | |

| 2018.06.07(木):QC四国地区問題解決型研修会開催@レグザムホールホール | |

| 2018.04.20(金):QC検定2級合格 ・第25回QC検定を受験してみました。まずは3級と2級です。 松山大学にて3月18日に開催されました。50人程度の教室が6部屋程度2フロアーがいっぱいでしたから、ざっと600人程度が受験していたでしょうか。自己採点では、3級98点くらい2級は80点くらいではなかったかと。印象としては3級と2級では大きく内容が異なります。4月20日Webにて合否公開されどちらも合格が確認できました。この勢いで次回第26回では1級に挑戦してみたい。 |

|

| 2015.02.28愛建電工48期キックオフ大会にて小集団秋全活動に関する講演 | |

| 2012年10月12日QCサークル四国地区創設40周年記念大会が香川県善通寺市民会館で開催されました。当社は10年ぶりに発表参加をし金賞をいただいてしまいました。現場のQCとスタッフの6シグマによる協業で発表しました。これが新たな出発のハズミになればと考えます。 |

|

| 2010年12月03日(金)QCサークル四国地区主催の研修会『現場力を高める「見える化」と「ムダ取り」の実践』を聴講。講師は、パワーアップ研究所 所長(元日産自動車勤務)市川享司先生。受講者38名が参加し「道後やすらぎ荘」で開催。 今回当社として久々のQCC四国地区行事への参加でしたが、異業種の方々との討議に、緊張感と新鮮な感動を参加した若手は感じたようです。市川先生の豊かな経験に裏打ちされたわかりやすくて実践的な講義と演習でアッという間の一日でした。また、市川先生がこれまで溜めてこられた語録が近日中に出版されるとのこと。楽しみにしています。 |

|

| 2010年11月09日第40回記念全日本選抜QCサークル大会開催。住友建機から挑戦したゴールドメットサークルは惜しくも金賞はなりませんでしたがグローバルな視点でスケールの大きな活動が聴衆に強く印象に残ったものと考えます。「QCは全世界共通言語」は今後の新しい方向性を示唆するものとして、一石を投じたのではないかな。 | |

| 2010年度関東支部運営事例選抜大会で住友建機ゴールドメットサークルが見事金賞を射止め、全日本選抜への挑戦権を獲得しました。日比谷2回目の挑戦となります。 | |

| 2008年度関東支部改善事例チャンピオン大会にて当社ゴールドメットサークルが支部長賞を受賞しました。金賞こそ逃しましたが、質問も多く、十分手応えのあった内容であることが会場からの反応で伝わりました。 これで、当社は2003年QCサークル活動を再開して以来6年連続で千葉地区代表となりその内2回は金賞受賞、さらにそのうちの1サークルが全日本選抜に挑戦し、初挑戦で金賞という輝かしい成果を遂げたのです。また、この間2サークルが石川薫賞に推薦をされました。 この原動力はなんでしょう。おそらくは若さとハングリー精神ですね。今般また過去味わったことのない極めて厳しい環境にあって、この現場力はこれを乗り越える起爆剤となるでしょう。 |

|

| 08年11月6日第5054千葉地区改善事例チャンピオン大会にて当社ゴールドメットサークルが昨年に続いて県知事賞獲得!これで6年連続となります。 今回は私は会場に駆けつけできませんでしたが、いの一番に速報が入ってきました。今回の出来は良かったので入るかなとは思っていましたが、打倒住友建機の中でよく頑張りました。一度頂点に立つと、サークル間で連鎖し合い、相互研さんがはじまりどんどんレベルアップする。いわゆる共鳴場が成立していて進化し続けているのです。もうこうなるとよほどのことがない限り負けることはないでしょう。 |

|

| 07年11月8日第4961回QCサークル千葉地区チャンピオン大会にて当社セントラルサークルが見事県知事賞を受賞! 関東大会の出場権を獲得しました。しかし正直複雑な気持ちです。他社との明確な差は感じませんでした。他社もすばらしい発表内容でとても感銘を受けました。また、JHS部門で出場した当社の「ふんばりーずサークル」はむしろ間違いなく代表権獲得とみました....が 結果は違っていました。(/_T) この課題のすばらしい点は結果として地球規模の視点に立っているところです。これからの時代を予見する一歩を刻んだものと高く評価します。おそらく審査の過程でいろんな判断が働いたものと思いますが....どちらも真正面から取り組んだ活動であり、私は心から”金賞”をさし上げたい。 さぁ、選ばれたセントラルサークル、次は関東支部大会だ!気分を新たに住友の精神と心意気を力の限りぶつけてみよう! 《大会速報》 県知事賞:住友建機製造㈱セントラル(関東支部出場) 県商工労働部賞:ネグロス電工㈱S.P.S 大会賞:鈴木金属工業㈱サンQ ネグロス電工㈱S.P.S 出光興産㈱かっぱのAちゃん 住友建機製造㈱セントラル 感動賞:出光興産㈱かっぱのAちゃん |

|

| 07年2月9日練馬文化センターにて開催された第4894回関東支部改善チャンピオン大会にて住友建機製造㈱から2サークル出場。総合部門で支部長賞金賞を受賞。JSH部門も出場し銀賞でした。これは昨年に続き2年連続の快挙です。 総合部門:ロワーサークル「油圧ショベルロワーフレーム溶接ラインの生産性向上」 JHS部門:新党応用機「多様な市場要求への設計対応力の向上」 住友重機械グループ初の快挙!! '06年11月15日_第36回全日本選抜QCサークル大会に初挑戦で見事最高峰の金賞受賞 発表テーマ:『自・走・力!~現場が仕掛けた生産革新~』 住友建機製造㈱千葉工場 フリーウェイサークル 前回挑戦では関東支部大会で無念の敗退でしたが、今回リベンジを誓いフリーウェイで再挑戦。千葉地区→関東支部と順調に選抜され、最高峰の本大会に挑みました。 結果は、トヨタ・デンソー・マツダなど金賞常勝組の中に、初めて「住友建機」の名を連ねることができました。 テーマのとおりサークルの自走力で勝ち取った栄冠であり、心から祝福すると共にここまでの力があったことを改めて認識し敬服するばかりです。 金賞表彰報告に他社が静かに聞き入っていたのに対し、当社(私)は『ヨッシャー!』と拳を振ってしまった。 審査委員の方々からも『りっぱな発表でした』とお声がけいただきました。 これまで住友重機械時代から念願ではあったがとても手が届くものではではなかった。住友建機にあるそのエネルギー・源泉は何か、ゆっくり考えてみたい。 '06年11月9日千葉地区改善事例チャンピオン大会にて、当社が完全制覇! JHS部門:住友建機製造㈱新党応用機サークル/県知事賞 PN部門:住友建機製造㈱ロワーサークル/大会賞

06/02/14関東支部改善事例チャンピオン大会開催。千葉地区代表として出場した住友建機2サークル(総合部門「フリーウェイ」、JHS部門「三位一体プラスワン」)がそれぞれ支部長金賞・銀賞の栄誉に輝きました。関東支部大会で同一企業が金銀というのは結構まれではないかと考えます。次は全日本への再挑戦だ。 05/07/13関東支部運営事例選抜大会開催。住友建機は千葉地区代表として初めて発表挑戦。金賞受賞はならなかったものの、どん底から這い上がり、点/個から線・線から面/全社へと伝播してきた組織運営の成長過程を”内なる魂の成長”で表現した、聞くものの心に快く響くすばらしい内容であった。飾らないプレゼンと真摯な発表態度もとても好感のもてるもので、相変わらずの”作り過ぎ”に対し『一石を投じる』形となった。多くの発表がリーダまたはメンバーの個人または小集団の成長に焦点を当てているのに対し、住友建機は個人・小集団の成長が全社へと波及・成長した点を運営事例のポイントとしたのだが...。 「クウオリティマネージメント」11月号に『トップとボトムの融合による小集団活動』を掲載。現場力の向上に向けた近未来の小集団のあり方を提案。 04/09/17 四国支部「異業種交流大会」に参加。久しぶりに地区の皆さんと共に幹事としてお手伝いができた。発表+討論+講評+ミニ講義と充実した内容であった。弊職「次世代型小集団活動」と題し地区相談役としてミニ講義。 04/09/03 関東支部 経営者・管理者フォーラム 「現場力の強化」参加 ・小松/坂根社長:自らのミドル時代の体験からくる実感ある話。 現場がうまくいけば、会社全体がうまくいく、それは現場がうまくいくためにはオープンでなければならないからだ。大事なのはミドルアップ・ミドルダウンによる経営と現場の一体化である。 ・住友建機(谷口社長)の「現場力の定義」は一般にも十分受け入れられるものであることが確認できた。 ・カルソニック緒方執行役員の「現場化」のキーワードも新しい響きが心地良かった。 04/07/02 第299回品質管理学会事業所見学会が弊社住友建機製造㈱で開催され、各社各方面から34名の方々が出席されました。テーマ「シックスシグマと小集団リーダ」で弊職講演させていただきましたが数多くの質問があり皆さんの関心の高さがうかがえました。またいくつかの企業で弊社同様シックスシグマと小集団を同時推進していることがわかりました。これからの一つの潮流になるかも... <03.10.12>【ICQCC'03 in Tokyo】10/8参加 場所:京王プラザホテル(新宿) ◇参加者約1,400人 ◇発表14ケ国121件 ~日本:36,インド:29,マレーシア:13,タイ:9,シンガポール:8,中国:6,韓国:5...など 韓国・インド・,マレーシアの発表でシックスシグマの事例発表があった(弊職確認)。 特に韓国LGC_Ltd.は完璧なシックスシグマでありながら、小集団の発表の如く全員で順番に発表し"エイエイ オー!"よろしく気勢を上げて発表する様は、脅威としか言いようがない。6シグマ導入は'99年,MBB10名,GB100名とのことであった。 ~日本の発表がパターン化され特徴がないのに対し、海外の発表には自由度と新鮮さを感じた。質問も日本人は手法や活動の苦労を問うのに対し、海外の方々の質問は「改善活動の結果、人員削減されましたか?」とズバリ!。回答も明快で「労働組合が強く、今のところは人員削減に迄は至っていない」と...(韓国LGC)。 ◇コニカ米山顧問の講演で、日本における小集団活動が景気低迷と共に活力を失ったことを認めた上で、もう一度"もの作り"の原点に戻って、経営に貢献できる活動に進化しよう...との提言は、飾らず・共感を感じるものでした。 <02.11.04> 6月に関東の方に転勤となりました。 新たな業務はシックスシグマによる業務変革推進活動です。 劇的に変化する環境下、従来にも増してスピードと大幅な変革が望まれています。新たな挑戦を開始しました。 <01.10.26> 本部主催QCサークル全国大会in松山が無事終了しました。 関係者の皆様お疲れ様でした。 2日目26日のフォーラム1の司会を担当しましたが、フロアとの意見交換の中で、一つの発見がありました。スピードが問われる時代ではあるが、職場が抱える問題も高度・複雑化し解決にはサークル単独では困難な場合が増え、関係部署との協業も必要となり、活動期間が増える傾向の一因となっている。また近年の環境問題に対応し近い将来の到達レベルを目指した中長期的活動もある。これも時代の流れです。 <00.11.14> 弊社人事異動に伴い、QCサークル中国四国支部体制変更。 副幹事長:青野洋己(私) 副事務局か:南條弘幸 <99.11.12> QCサークル宇多津大会開催。 小田島先生の「CSとQCサークル」がとても印象的な講演でした。 小田島先生から6シグマ活動に関し次ぎの宿題を頂戴した。 ①「ブラックベルト」の意味(黒帯ではなく)はなにか? ②ではなぜ「ブラックベルト」なのか? 小生は次ぎの良いに考えるがいかがなものでしょうか ①「ブラックベルト」の意味:プロの専任改善屋 ②なぜブラックベルトか:今や「改善の内容を競う」のではなく、「改善のスピードを競う」のだ。だから「ブラックベルト」が必要なのだ。 <99.09.06> 関東支部「経営者・管理者フォーラム」にパネラープレゼン補助として参加。 「QCサークルは、トップの高い目標と計画の精緻さに共感し、 自らのポジションから大きく関与していく」 はQCサークルの新しい定義とコニカ米山会長。 <98.08.26> 関東支部主催「経営者・管理者フォーラム」に出席して 印象的だったキーワードをいくつか... ・創造性を発揮する土壌が必要だ。個人の自己実現が企業の源泉。 (コニカ米山会長) ・量的QCから感性・質的QCへの転換すなわち創造型TQMへ (NTTデータ藤田会長) ・文化レベルの後戻りをさせない”ラチェット”を効かすのだ。 (富士写真光機本多社長) ・プレイングマネージャーとして部課長スタッフも含めた活動へ (日本電気無線電子小山社長) 関東支部のみなさんお疲れ様でした。すばらしい場を提供していただきました。 |

|

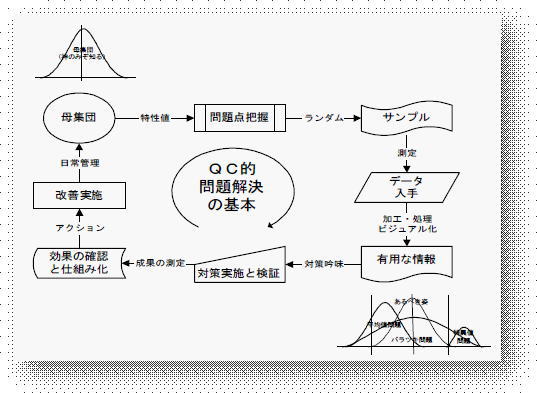

《科学的問題解決とは...》 (詳細はこちら) |

|

| 四国地区行事詳細はこちら→ |