|

|||||||||||||||||||||

2015年5月16日最近のシステム環境 |

|||||||||||||||||||||

| 2014年9月6日 USB DAC新設 TEAC UD-301(USBオーディオD/Aコンバータ)

|

|||||||||||||||||||||

| 2014年7月5日 プリメインアンプ新設(真空管) |

|||||||||||||||||||||

| 前回初めて真空管アンプを体感し、今一度本格的な 真空管アンプを作ってみたくなりTRIODE製を購入。

|

|||||||||||||||||||||

| 2014年1月19日 Fostexスピーカー増設 | |||||||||||||||||||||

| バックロードホーン型スピーカー製作に挑戦。 箱も含め手作りを考えていたが、木工工具の購入と製作場所(我が家に木くずが飛んでもいいいような空間がありません)の問題があって、ひとまずキット製作で小手試ししようと考えました。

|

|||||||||||||||||||||

| 2013年3月29日 真空管交換 | |||||||||||||||||||||

TU-879Sの真空管は、購入時は、プリ部12AX7B(China)×1本、パワー部6L6GC×2本(electro-harmonix Russia)でしたが、いろいろ情報によれば、真空管によって音質がかわるという。このところときどき左側のスピーカの音が出なくなることがあり、基盤のハンダ付けを見直しても異常はなさそうで、真空管の差し込みを触ると治ることがあり、真空管の不良も考えられ、新たに音質が良いとされる下記を購入差し替えてみた。 プリアンプ部: 12AX7/ECC83(SLOVAK REPUBLIC)...1800円 パワーアンプ部: KT88/6550(SOVTEK Russia)...8000円/2本 まだ十分エージングができてないが、片側の音切れはなくなったのと何より音に深みが増し音質のメリハリが良くなった感じがする。  6L6GC(左)はストレート管、KT88(右)はダルマ管 |

|||||||||||||||||||||

| 2013年3月13日 真空管アンプ 製作、増設 | |||||||||||||||||||||

|

スピーカーの研究を始めてみると、もっとも音に影響与えるのは、パワーアンプ(増幅器)だという。しかも今は見なくなった真空管を使ったものは、ノイズが少なくやわらかな音色で最高らしい....と知って、さっそく調査。 近年マニアしか使わない真空管アンプは高価なものが多く手が届かないものと思っていましたが、調べたらキットですと数万円からあることが分かった。中学生の頃に一度ハマって真空管ラジオやゲルマニュームラジオを作った経験もありなんとかなるだろうと思い切って左記EKJapaのTU-879Sを購入し、アンプ製作に初挑戦。 |

||||||||||||||||||||

|

結構部品が多く(182点)のその部品に書かれている仕様や型番が小さくて読めない。あわてて専用のルーペを購入(下記写真)。  組立説明書と首っきりで、まず部品を並べ小カップに分けたり、小さな抵抗器は発砲スチロールに刺して仕分けし取りやすく段取りをした。 |

||||||||||||||||||||

|

そして久しぶりのハンダ作業に挑戦。 部品の間の隙間が思いのほか狭く、0.6mmの極細ハンダを買っていて役に立った。 途中、ヒューズの取付面が反対であったり、細いシールド線の皮むきに散々失敗したり、SWのナットの取付を間違っていたりして、ハンダやり直し、組み立てはばらしと苦労して形にしていった。 |

||||||||||||||||||||

|

完成!苦労したが無事一発で立ち上がりました。 その音には驚きです。ノイズは一切なし高音から中音域にかけて澄み切った音色と実態に近い音に感動です。 真空管の淡い灯も暖か味があっていい。 レコードも試したがいっそう従来との違いがわかります。 これで、37,400円はコスパ最高でしょう! 熱を持つ真空管部に手作りの保護柵(アルミ線材利用)を設置して完成。 |

||||||||||||||||||||

| 2013年2月23日 ツイーター(自作)追加搭載 | |||||||||||||||||||||

|

スピーカーKENWOOD/LS-K711は 低中音域は非常によく響くが 高音域にやや不満が残り、 ツィーターを自作し追加搭載 することにした。 ツィーター:BOSS製BPT70/5,980円 Super Compression Tweeter ケース材料:下記一式/2,200円 木材(合材)450×300×6.5 一枚 スピーカ端子 2個 ボリューム、ON-OFFスイッチ 各2個 釘・ビス 少々 Φ40mmのドリルの刃 一本 仕上り寸法:W100×H110×D120 ツィーターに付属のハイパスフィルターを プラス側に接続し、低周波数をカットし メインスピーカーと並列接続 少しシャリシャリ音が強いので、TREBLEを 抑制気味にアンプ側でチューニングすると 程よい高音が取り出せます。 ただ、無音状態でTREBLEを強くすると チリチリという感じの雑音が微かに 聞こえる。TREBLEを抑制気味に 使うから実害はない。 まずは、これで様子をみましょう。 |

||||||||||||||||||||

| 自作PC 3号機...2013年02月03日アンプ入替え | |||||||||||||||||||||

|

鎌ベイアンプPROに入替え 鎌ベイアンプ2000Rev.Bの調子が良くなく、今年1月17日に新発売となった上位機種PROに入替え。合わせてスピーカをKENWOOD/LS-K711に交換。 メータのLEDの色が選択(7色)でき、リモートコントローラが搭載され遠隔操作ができるようになった。遊び心が楽しい。KENWOODとの組合せで音色も大幅に改善された。 5inchBayを2段使う。  色なし含め8色に切り替えられる。 何のために?...なんて考えないこと。  |

||||||||||||||||||||

| 自作PC 3号機...2013年01月19日アンプ増設 | |||||||||||||||||||||

|

鎌ベイアンプ2000Rev.B SDAR-2100増設 5inchベイにセッティング。これで内臓アンプによってオーディオのコントロールができるようになった。  |

||||||||||||||||||||

| 自作PC 3号機 完成...2012年12月30日 | |||||||||||||||||||||

|

経緯... これまで使っていNEC-ValueStarは、東京転勤の際に持って行けなかった前作の自作PCに代わる単身赴任先用の臨時のものでした。しかし転勤の7年間にOSの世代が大きく変わり帰任後は前作自作PCを廃却しValueStarを継続して使っていました。ValueStarは元々臨時のPCでありCPU・メモリーなどの限界もありました。WindowsVistaでは問題なく動いていましたがWndows7で動きが遅くなり、さらに最近Windows8にVersionUpしたところで完全におかしくなってしまいました。まともにWin8が機能せず使い物にならない状況。 そこで、思い切って再度自作PCに挑戦しました。 主たる部品調達先:Faith、パソコン工房、Amazon |

||||||||||||||||||||

|

マザーボード:ASUS Tek P8H77-V /8,520円 |

||||||||||||||||||||

|

|

CPU:Intel Core i5-3570(3.4GHz/4コア4スレッド) 空冷ファン付き /18,268円 |

|||||||||||||||||||

|

マザーボードへのCPU搭載: 押さえカバーを開きCPUを装着し、カバーを閉じてしっかり固定します。緊張の瞬間です。 ファンの効果を高めるためCPU背面と接触する部分のファン下面に特殊なグリースが塗ってあるのでそれに触れぬようにしてCPUファンを被せ固定ブラケットで固定します。 4本のファン固定ブラケットですが、ちゃんとしまったかどうかわかりにくい。何度かやり直し。 |

||||||||||||||||||||

|

|

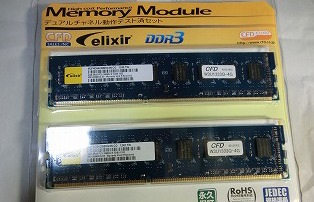

メモリー: PC10600 DDR3 8GB(4GB×2) 1333MHz /3,270円 |

|||||||||||||||||||

|

|

HDD:Serial ATA 6Gb/s 2台 WD製:WD5000/500GB 16MB 7200rpm(Prodauct of Malaysia) /4,448円 HITACHI製:HDS721050CLA662/500GB 16MB 7200rpm(Made in China) /4,453円 1台はOSとアプリケーション用、もう1台はバックアップ及びデータ格納用。 |

|||||||||||||||||||

|

|

光学ドライブ:LG BH14NS48 /DVDスーパマルチ/6,970円 電源:Owltec AURUM series 700W 80PLUS GOLD 静音設計 ファン付き 前作2号機では電源問題で悩まされましたので余力を持ったSPECにしました。 /9,000円 |

|||||||||||||||||||

|

|

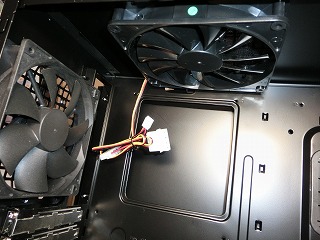

PCケース:ValueWave KUROKO2 フロントファン120mmブルーLED トップファン:140mm リアファン:120mm /5,470円 |

|||||||||||||||||||

|

モニター: Benq GSeries LCD Monitor 17inchi /6,403円 OS:Windows7 Professional 64bit /13,142円 |

||||||||||||||||||||

|

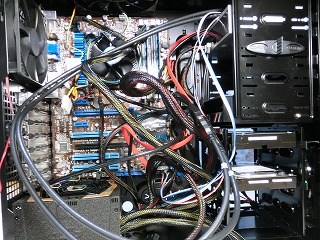

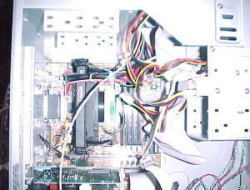

配線... 結線とケーブル処理が一番大変。 マザーボードの説明書と首っきりで一つ一つ順番に丁寧に結線。配線のゆとりを考えたコネクタ選択など主要パーツの取付け以上に気を遣います。 風の流れを考えた機器配置・ケーブルの通し方など試行錯誤を何度か繰り返し完成させます。 左の写真は初期のグジャグジャの状態。この後フロントファンへの配線忘れに気付きやり直し、2台のHDDへの空気の流れを考え配置換え、各機器への配線の供給ルート変更など行い、最終的に結束バンドで固定。 |

||||||||||||||||||||

|

自作PC第3号機完成 結線後、SW-ONすると一発でBIOSが立ち上がり、システム環境設定ができました。 旧PCからは「完全引っ越し」ソフトを使ってLANケーブル直結でデータ転送。 いくつかのソフトは64bitに対応できず、買い替え発生。 まだまだ魂の吹き込みには手がかかります。 子育てと同じかな? |

||||||||||||||||||||

| 前回(1999/3)と今回の主要機器コスパ比較...その差の大きさに愕然とします!! | |||||||||||||||||||||

| パーツ | 価格_円(仕様) | 仕様差/価格比(差) | |||||||||||||||||||

| 今回自作3号機 | 前回自作2号機 | ||||||||||||||||||||

| CPU | 18,268(3.4GHz) | 21,000(450MHz) | 計算速度7.6倍/0.87 | ||||||||||||||||||

| マザーボード | 8,520 | 21,800+8,940 (含むSound,Guraph) |

/0.28 | ||||||||||||||||||

| メモリー | 3,270(8GB) | 11,880(64MB) | 容量125倍/0.28 | ||||||||||||||||||

| HDD | 8,901(1T) | 18,800+36,000 (MO含み20.6GB) |

容量48.5倍/0.16 | ||||||||||||||||||

| 光学ドライブ | 6,970(DVD,CD) | 20,800(CD-RW) | /0.34 | ||||||||||||||||||

| PCケース | 5,470 | 8,800+980(ファン) | /0.62 | ||||||||||||||||||

| モニター | 6,403(液晶17in) | 27,800(CRT15in) | /0.23 | ||||||||||||||||||

| 合計 | 57,802円 | 176,800円 | /0.33(△118,998円) | ||||||||||||||||||

| メモリーやCPU・HDDなど記憶媒体及びモニターの飛躍的技術向上と共にコストが劇的に削減されていることがわかる。合わせて円高に伴うグローバル化(ほとんどがChina、Malaysiaなど海外製作)もコスト削減に大きく貢献している。輸入デフレが加速的に進行していることがよくわかります。 | |||||||||||||||||||||

| これまでのNEC-ValueStarとのパフォーマンス比較 | |||||||||||||||||||||

| 比較項目 | サブスコア | パフォーマンス比率 | |||||||||||||||||||

| 今回自作3号機 | NEC-ValueStar | ||||||||||||||||||||

| プロセッサ | 7.6 | 3.5 | 2.17 | ||||||||||||||||||

| メモリ(RAM) | 7.6 | 4.7 | 1.62 | ||||||||||||||||||

| グラフィックス | 5.2 | 2.8 | 1.86 | ||||||||||||||||||

| ゲームグラフィックス | 6.3 | 3.2 | 1.97 | ||||||||||||||||||

| ハ-ドディスク | 5.9 | 4.6 | 1.28 | ||||||||||||||||||

| 基本スコア | 5.2 | 2.8 | 1.86 | ||||||||||||||||||

| ほぼ2倍のレスポンスであることがわかります。体感的には10倍くらい違います。 どちらもグラフィックス(3-DやAero機能)性能がもっとも低いことに変わりはない。 |

|||||||||||||||||||||

| 《レコードプレイヤー復活》...2011年9月11日 | |||||||||||||||||||||

PCとレコードプレイヤーをAudio SelectorのInputジャックに挿し込みOutputジャックから鎌BAY-AMPにInputし、ローランドMA-7Aのスピーカに接続。MA-7Aから更にELECOM製 MS-85MAをサブウーハ代わりに連結。これで落ち着いたかと思いきや、レコードプレイヤからのノイズに悩まされる。いろいろ試行錯誤している内に、横にあるTVのノイズを拾っていることに気付き、レコードプレイヤをスピーカの間に配置換えし、一件落着...のつもり。(2011.09.20/写真は配置換え前の状態) その後、結局ゴロゴロ音が気になり、埃をかぶっていたDENON のプリメインアンプPMA-540を引っ張り出しKAMABAY AMPと入れ替えました。ものすごく良い音になりました。もったいないくらい。結果的に新しいレコードプレイヤ共にDENONのペア復活となりました。(2011.09.21) |

★レコードプレイヤーを加えた新たな音響システムが完成(2011年9月11日) ・レコードプレイヤー:DENON DP-200USB ・アンプ:KAMABAY AMP 2100 最終的に→DENON PMA-540(復活) ・スピーカ1:ロランドEDIROL MA-7A ・スピーカ2:ELECOM MS-85MA ・セレクタ:audio-technica AT-SL31A (レコードプレイヤとパソコンを切替え) ・クリーナ:audio-technica AT6017 ・PC:NEC VN500/K メモリー増強 ・プリンタ:Canon MG5130 これでやっと宝の持ちぐされとなっていたレコード(約80枚)が復活しました。20年ぶりに恐る恐るレコード盤を取り出して見ると、ほとんど汚れもなく、幸いなことにまったく問題なく再生しました。 音響関連システムは、スピーカ以外はすべて通販で買った安物ですが、音は思いのほかいいです。以前のシステムと負けず劣らぬ音質に技術革新を実感します。このところ帰宅後はレコード三昧の毎日です。 |

||||||||||||||||||||

| 《自作PC紹介(2号機)》...1999年3月6日 | |||||||||||||||||||||

|

★制作・改造経緯

【トラブル】初期制作:1999年3月6日14:00~19:00 1999年10月21日 CPU交換、冷却ファン取り付け 2000年5月2日 CD-R/RW内臓増設 2000年8月10日 640MB/MO内臓搭載 2001年1月10日 10GBHDD内臓増設 【初期制作状況】 ★稼動状況 見事にいっぱつ立ち上げに成功!苦労して組み上げただけに大満足!! PowerOnのランプがついた瞬間はなんとも言えない感動だ! ★快速・快音!! やはりPentiumⅡ(400MHz)は速い!(後にPentiumⅢに置換え)それに40倍速CD-ROMの風切り音は、寒気さえ感じる。今までのi486DX4とは比較にならない、隔世の感がある。 ★苦労した点 ・MotherBoard以外はすべて取扱説明書が英文であったがこれがまた極めて貧弱な内容で、解っていることを前提としたもの ・描いてある絵と現物が違う。 ・MotherBoardの取り付け方向がわからず、雑誌の写真参考に穴の合う位置を探す、ほとんどパズル。 ・配線の色分けの意味がわからない。赤は(+)黒は(-)と想像できるが、じゃ緑と白の撚り線はどうなんだろう? ・同じサイズのねじが2種類(ISO、メートル)入っていてどれをどこに使うか説明がない。座金も入っているがどこに使うのか説明なし。 ・CPUスタンドの固定は力が必要。ラジオペンチを使った。 ・最初にてこずったのは、TowerCaseの開け方であった。サイドパネルはちょっと横にずらしてから手前に引くことに気が付くまで30分はかかった。 ・どこにも持っていけない線がある。 ・Processorを触ると静電気の火花が飛んだ。絶対やってはいけないことのひとつである。冷や汗タラ~リ!! そのあとは腕にアース線を巻いて作業した。 ・PentiumⅡProcessor(黒いのがそう)はFAN付きで、意外と大きくて重い。 ・HDDは振動を配慮しCaseFrameの最下段に取り付けてIDE-Cableを接続しようとしたら、CableがHDDからCD-ROMへ届かない。HDDの付け替えはFrameごと取り外しが必要で結構大変なのだ。 ・MotherBoardへのCnnectorPinの差込方向は基板に小さく描かれた"1"or"2"のマークが頼りだが、虫眼鏡がいりますね。 ①99/10:CPU破損。原因不明。E-MAILからFileをDownload中にハングアップ。そのまま固まってしまった。あれこれ手を打つも効果なし。購入店へ持ち込んだところ、既にご臨終であった。PentiumⅢに交換。冷却FAN増設。 ②00/12/30:ULTRA/ATA100カード搭載し10GB/HDDを増設したが、HDD認識せず「Ultra100 BIOS NOT INSTALLED」がでる。BIOS設定でBOOTをSCSIにして無事立ち上がった。またHDDの電源がランプ用の物を接続していて、十分な電力供給ができていなかった。 ③03/08/15:突然PC反応なし。状態から見て、電源系の不具合と予測。松山にて容量アップした電源購入、苦労して再配線したところ、無事復旧。以前よりはるかに静かで(ファン音が小さい)振動も少なく、すこぶる調子が良くなった。これまでの原因は電源にあったかもしれない。 |

||||||||||||||||||||

Towerの中 |

|||||||||||||||||||||

PentiumⅡProcessor |

|||||||||||||||||||||

《自作2号機のパーツ一覧表》

|

|---|